Le comunità di colore negli Stati Uniti hanno utilizzato il cibo come forma di protesta e di affermazione identitaria in molte forme e da più di 500 anni. Da quando comunità ancora non potevano neanche definirsi, in quanto alla stregua di oggetti invece che essere umani. Fin dall’inizio dell’era dello schiavismo, quando prese piede una tradizione che in alcune forme permane fino ad oggi, cioè la pratica di intessere sementi africani autoctoni e riso nei capelli al momento dell’imbarco coatto che li avrebbe portati in terre straniere, con la speranza di poter coltivare piante e cereali della propria tradizione e con essi nutrirsi. Un gesto che era anche un modo per esorcizzare la paura l’ignoto e della cancellazione della propria identità.

Questa è forse la prima di molte pratiche e consuetudini alimentari che si istituirono ai tempi della schiavitù e della vita nelle piantagioni, come simbolo di sussistenza, sopravvivenza, e insieme ribellione e affermazione identitaria. Come la coltivazione dei cibi d’origine quali l’okra, le arachidi, il cocomero, a richiamare e rafforzare la cultura d’origine negata e soppressa.

I cibi razziali

Persino il pollo, cibo di base della gastronomia popolare americana, può essere ricondotto storicamente a fattori simili. Piccoli animali da fattoria e sacchi di legumi secchi potevano essere rubati e trafugati facilmente dalla fattoria padronale e questo atto non solo era funzionale al sostentamento da parte degli schiavi, ma rappresentava a sua volta un atto di sprezzo, ribellione e differenziazione. Cibi quindi che nell’immaginario contemporaneo sono visti come regionali (in particolare del sud degli USA) come il pollo fritto o i “fagioli con l’occhio”, sono in realtà “cibi razziali”. Che, tra l’altro, hanno avuto un ruolo significativo come statement politico per molto tempo a seguire, fino a moti anti razzisti degli anni 50 e 60 negli Stati Uniti (che culminarono con il famoso discorso di Martin Luther King del 1963).

I luoghi del cibo

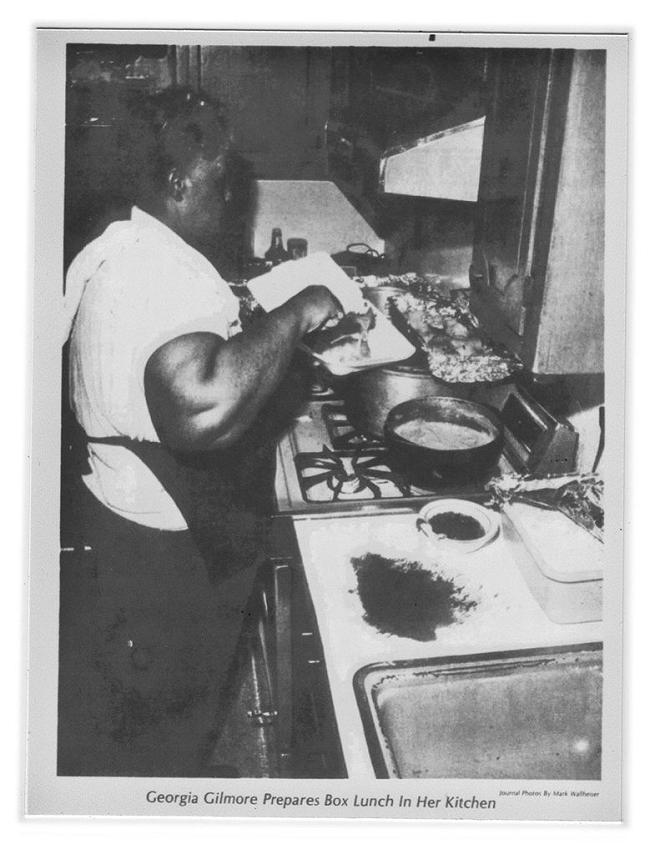

Non solo il cibo, ma anche i luoghi del cibo hanno storicamente avuto un ruolo significativo di protesta e rafforzamento dell’identità razziale e collettiva. Durante l’apartheid, estromessi dalle professioni culinarie, cuochi e altri lavoratori di colore aprivano i loro ristoranti, i quali spesso diventano anche luoghi di discussione e organizzazione di proteste, oltre a finanziare le stesse con i proventi delle vendite. È il caso di Georgia Gilmore, protagonista della nota protesta anti-razzista che originò dal suo ribellarsi di scendere dal bus, dopo essere entrata erroneamente dall’ingresso anteriore riservato ai bianchi. Era il 1955, e Gilmore, cuoca di professione, mise a frutto le sue competenze culinarie e si dedicò a un servizio di catering e home restaurant (diremmo oggi) per sostentare i manifestanti ma anche per raccogliere fondi e finanziare le molte attività di protesta in quei 831 giorni di resistenza passati alla storia come il Montgomery bus boycott.

Per chi ha seguito la cronaca degli Stati Uniti delle ultime settimane, tutto ciò suona familiare. La stampa ha dedicato ampio spazio al ruolo dei ristoranti nel supportare e agevolare le proteste che stanno agitando la nazione a seguito dell’uccisione da parte di un poliziotto del cittadino di colore George Floyd il 25 maggio scorso a Minneapolis. Se cibo gratis, acqua, aiuto logistico e occasione di riposo e ristoro sono tra le le attività più frequenti, alcuni vanno oltre e assumono un ruolo più esteso. Come racconta Bon Appetit, il giovane chef di origini giamaicane Tomme Beevas ha attivato campagne di donazione e di sensibilizzazione, tali per cui il suo piccolo ristorante di Minneapolis si è trasformato durante i giorni iniziali e più accesi delle proteste in una specie di hub informale di primo intervento a tutto campo, in grado di fornire mascherine, guanti e altro materiale medico e di supporto.

Purtroppo i moti di protesta incentrati sullo scontro frontale tra polizia violenta e minoranze razziali non sono una novità negli Stati Uniti, e proprio come nel caso odierno di Minneapolis, anche in passato il cibo ha avuto un ruolo decisivo nel dare forza, sostegno, e validazione alle proteste. Un caso di grande significato storico, anche se ingiustamente quasi dimenticato, è quello del movimento Black Panther Party, che prese piede negli anni 60 a Oakland (California) in opposizione al razzismo e alla violenza perpetrata dalla polizia a danno della popolazione nera. Come spiega a Eater Billy X Jennings, un pioniere del movimento, “il partito era molto di più che berretti e giacche di pelle. Era più che scontro verbale con la polizia. Era duro lavoro di comunità”. Assicurarsi l’accesso a cibo nutriente era parte integrante della missione del movimento; e a Jennings si deve l’istituzione del programma “colazione gratis” che sostenne i figli dei neri impegnati nelle proteste e in generale la popolazione indigente, mostrando come la forza ritrovata di una comunità passi anche attraverso la dignità di avere cibo di qualità e sufficiente.

Il cibo è dunque ancora una volta esempio chiaro di arma di protesta e di strumento di affermazione identitaria e di costruzione culturale. Questo può ancora essere vero nel presente? Devita Davison, diretteice della non-profit FoodLab di Detroit, in un’intervista al magazine Food and Wine spiega come la sua organizzazione contribuisca alla creazione di una cultura del benessere, della salute e dell’affermazione economica e identitaria per la comunità black della città nord statunitense, attraverso attività di agricoltura urbana e di incentivazione all’imprenditoria gastronomica. Con la duplice funzione di rivitalizzare una città come Detroit spopolata e in declino a causa della de-industrializzazione, e di smantellare il dannoso retaggio culturale che lega il lavoro manuale agricolo all’immaginario della schiavitù nel sentire comune della comunità nera.

Ponendo di nuovo l’attenzione sui “luoghi del cibo”, ho discusso prima il ruolo dei ristoranti nel supportare e facilitare le proteste, sia storicamente che nel caso recente di Minneapolis. Il sociologo Ray Oldenburg parla di “spazi terzi” (third spaces), in opposizione allo “spazio primo” (la casa) e “secondo” (il luogo di lavoro), come di luoghi di comunità dove la gente passa il tempo e scambia opinioni e punti di vista. Anche se nella contemporaneità questi luoghi sono spesso virtuali, è in quelli fisici che maggiormente si crea quella parità di condizioni d’accesso tra individui di differente estrazione necessaria alla costruzione di una comunità. I ristoranti rientrano nettamente in questa descrizione.

Fast food

They were one of us:

Trayvon Martin. Michael Brown. Alton Sterling. Botham Jean. Atatiana Jefferson. Ahmaud Arbery. George Floyd. pic.twitter.com/s1UhP5vncv

— McDonald's (@McDonalds) June 3, 2020

Negli Stati Uniti, verrebbe da pensare automaticamente al ruolo potenzialmente di vasta portata dei fast food e delle catene di ristorazione. Tuttavia il rapporto di queste istituzioni con le comunità di minoranza etnica è ipocrita, controverso e tutt’altro che benefico, come ha approfondito Gastronomika (giovane sezione food de Linkiesta).

Indubbiamente le grandi catene hanno un legame storico importante con “black America”, avendo portato lavoro e riscossione sociale in aree depresse e difficili. Ma l’altro lato della medaglia, nascosto in bella vista ed emerso con forza durante i disordini recenti e anche a causa della pandemia, è lo sfruttamento nelle condizioni di lavoro, la carenza di programmi di sicurezza sociale e per la salute sul luogo di lavoro, la assoluta inadeguatezza delle coperture assicurative. Dei fast food, rimane giusto l’ipocrisia e la vuotezza degli slogan di supporto alla causa nera sui social, a cui concrete azioni difficilmente potranno seguire, anche a causa del fatto che la loro base di clientela è tipicamente bianca e di bassa estrazione socio-culturale, e in buona parte razzista a sua volta.

La ristorazione indipendente potrebbe invece almeno in teoria svolgere un ruolo più efficace e libero, candidandosi a buon diritto a epicentro della giustizia razziale, a interfaccia gustosa con il mondo esterno per queste importanti questioni. La prima cosa da fare sarebbe liberarsi di alcune cattive pratiche e zavorre culturali, ad esempio il fatto che chef e in generale personale di servizio di colore nel mondo della ristorazione indipendente in America subisce diversità di trattamento in tutti gli ambiti: salari più bassi, minori opportunità di avanzamento di carriere, stereotipi e cliché che ne mortificano la creatività e l’espressione professionale.

I business indipendenti dovrebbero in un atto di grande stacco culturale prendere coscienza di queste derive razziste e pro-attivamente risolvere. Ciò fatto, dovrebbero impegnarsi in iniziative concrete a favore delle comunità etniche, come ad esempio partecipare alla creazione di spacci alimentari di qualità per la comunità di riferimento, all’istituzione di programmi di insegnamento del mestiere e di corsi di sensibilizzazione alle questioni razziali per il proprio staff, ad assumere personale di colore dalla propria comunità, ad avere la giusta rappresentanza razziale e diversità culturale nella propria rete di fornitori e artigiani, e a tutto ciò che miri a combattere ingiustizie e distorsioni dentro e fuori la propria sala.

Se siete arrivati al fondo di questo articolo, sappiate che esiste un sito, Afroculinaria, solo sul rapporto tra il cibo e la cultura afroamericana.